最近少しずつ言われてくるようになった食糧危機。今はどこのお店でも、店頭には豊富に食糧が並んでいるのでピンときません。最も食糧難といっても、店頭から食料品がごっそりなくなるということではないようです。いったい、どういうことなのでしょう。

これから起きると予測されている食糧難は、食糧生産量を落とすように仕向けられている節があり、品薄による食糧難と、食品をはじめ、さまざまな物がインフレにより高騰するための食糧難が考えられています。ある意味、人為的な食糧難と言えるかもしれません。

1.故意に減産させられ、品薄になるという食糧難

2.物価高になり、食料品を買いたくても容易に買えないという食糧難

では、食糧難になった時、どのように対応すればよいのでしょうか。

考えられる対策は次の2点です。

1.備蓄する

特に農家でない方。特に都市部は、野菜などの食料を自力で生産していない方がほとんどと思います。真剣に検討した方がよいでしょう。今から少しずつ備蓄の準備をしていきましょう。

2.食料を自分で生産できるようになる

(農家になる、あるいは、できる範囲で作物を育ててみる)

今回は1番についてお伝えします。(2番については後日にお伝えします)

備えるには、どうすればよいのでしょうか?

備蓄と聞いて災害対策を思う方が多いと思います。災害対策用に非常食(インスタント食品やレトルト食品など)を備蓄しているなど。カップラーメン、パン、レトルトは数日の間は持ちこたえることができますが、1週間、2週間と期間が長くなるにつれて栄養が偏っていきます。体調も万全ではなくなっていくでしょう。食料不足が長期にわたる場合は、このような食材は不向きです。

では、何を揃えたらよいのでしょうか。

備蓄 高度な日本食材

まずは、自然のもので栄養価の高いものを選んでいきましょう。日持ちするもので栄養価の高いもの、バランスの取れたものを調べてみました。調べてみてピックアップされてくるのが、昔から食べられている日本の食材です。どれも栄養素が豊富で身近な食材です。

▼備蓄した方がよいものリスト

| 主食など | ・水 ・玄米、米ぬか (お米の冷蔵庫などがあればよいですが、ない場合は日の当たらない涼しい場所に保管) ・穀類(キビ、アワ、ヒエ、黒米、蕎麦の実など) ・豆類(大豆、小豆など)、ごま(黒ゴマの方がよい) ・味噌、醤油、塩(食卓塩ではない天然の塩)、お酢、塩麴 ・梅干し ・黒糖、てんさい糖(白糖ではないもの)、蜂蜜 ・油類(米油、ごま油など) ・切り餅、米粉、有機小麦粉、乾麺(蕎麦、そうめん、うどん)、有機パスタ、お麩など |

| 乾物 | ・タンパク質系 ・乾燥魚類(かつお節、にぼし) ・大豆系の乾物(高野豆腐、大豆ミート、おからパウダー、湯葉) ・タンパク質系以外 ・乾燥海藻類(海苔、ひじき、わかめ、こんぶ、とろろ昆布など) ・乾燥野菜類(切り干し大根、干しシイタケ、かんぴょう、その他自家製乾燥物など) ※乾物は密閉器に保存する |

| ナッツ類 | ピーナッツ、クルミ、各種ドライフルーツ類など |

| 乾物ではないもの | ・じゃがいも (日の当たらない通気性のよい涼しい場所で、ダンボール箱に新聞紙などを敷いて軽く包んで置いておくと2〜3カ月は保つ。密封はしない。無農薬であればもっと長持ちする) ・柑橘系の物を果汁にして瓶に保存(塩か酢を混ぜる) ・小松菜(冷凍保存) |

| その他 | ・茶葉(緑茶など) ・日本酒 ・ラー油、カレー粉類(味付け用の調味料) ・佃煮類 ・重曹、クエン酸 ・ビタミンCなどのサプリメント ・お気に入りの食材 |

日本の食材は、西洋の料理と比べると味が地味に感じられて、いまいち好きではないなどの好みもあると思います。ただ、これらの食材は栄養面でとても優れています。こちらを食のメインにすることで長期の食糧難にも栄養的に偏ることはないでしょう。もちろん、味の変化を楽しむためや補助としてのインスタント食品やレトルト食品はあってもよいと思います。

1日に必要なカロリーと食

では、1日にどのくらい食べたらよいのでしょうか。

食料不足となれば、なるべく長期間安定して食べていく必要があります。

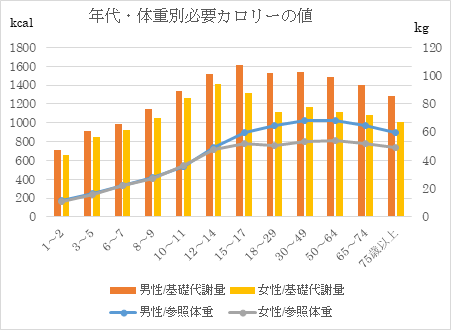

一日に必要な最低限のカロリー数を基礎代謝量(早朝空腹時に快適な室内などにおいて安静時の代謝量)として考えてみます。

▼食糧難時のカロリー摂取最低限のライン

| 年齢 | 男性 基礎代謝基準値 (kcal/kg体重/日) | 男性 参照体重 (kg) | 男性 基礎代謝量 (kcal/日) | 女性 基礎代謝基準値 (kcal/kg体重/日) | 女性 参照体重 (kg) | 女性 基礎代謝量 (kcal/日) |

| 1~2歳 | 61.0 | 12 | 708 | 59.7 | 11 | 663 |

| 3~5歳 | 54.8 | 17 | 910 | 52.2 | 16 | 846 |

| 6~7歳 | 44.3 | 22 | 988 | 41.9 | 22 | 922 |

| 8~9歳 | 40.8 | 28 | 1146 | 38.3 | 28 | 1053 |

| 10~11歳 | 37.4 | 36 | 1335 | 34.8 | 36 | 1267 |

| 12~14歳 | 31.0 | 49 | 1522 | 29.6 | 48 | 1409 |

| 15~17歳 | 27.0 | 60 | 1615 | 25.3 | 52 | 1316 |

| 18~29歳 | 23.7 | 65 | 1531 | 22.1 | 50 | 1114 |

| 30~49歳 | 22.5 | 68 | 1535 | 21.9 | 53 | 1163 |

| 50~64歳 | 21.8 | 68 | 1485 | 20.7 | 54 | 1116 |

| 65~74歳 | 21.6 | 65 | 1406 | 20.7 | 52 | 1081 |

| 75歳以上 | 21.5 | 60 | 1284 | 20.7 | 49 | 1012 |

上記の数値をグラフにします。必要カロリーの最低ラインは、成人男性で1500~1600kcal、成人女性で1100~1400 kcalのようです。

一方で、料理にはどのくらいのカロリーがあるのでしょうか。

| メニュー | 量 (g) | エネルギー (kcal) | タンパク質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) |

| ご飯(白米)1杯 | 180 | 281 | 4.5 | 0.5 | 66.8 |

| ご飯(玄米)1杯 | 180 | 273 | 5.1 | 1.8 | 64.05 |

| トースト(6枚切り)1枚 | 60 | 148 | 5.4 | 2.5 | 27.9 |

| 味噌汁(わかめと豆腐)1杯 | 200 | 44 | 3.7 | 1.8 | 4.1 |

| サケの塩焼き1人前 | 80 | 137 | 23.5 | 4.2 | 2.7 |

| サンマの塩焼き1人前(1尾) | 150 | 283 | 22.9 | 22.3 | 2.8 |

| 鶏のから揚げ1人前(30g×3個) | 90 | 204 | 15.6 | 13.8 | 4.4 |

| 焼肉(カルビ)1人前 | 60 | 203 | 8.6 | 19.7 | 0.1 |

| 蒸しじゃがいも1個 | 100 | 72 | 1.8 | 0.3 | 17.2 |

| 納豆1パック | 45 | 86 | 7.4 | 4.5 | 5.4 |

| ゆで卵1個 | 55 | 61 | 5.7 | 4.7 | 0.1 |

| 冷奴1人前 1/3丁 | 100 | 61 | 6.2 | 3.6 | 2.4 |

| 大豆ゆで1人前 | 10 | 16 | 1.5 | 1 | 0.8 |

| きなこ(砂糖なし大さじ)1杯 | 7 | 32 | 2.6 | 1.8 | 2.1 |

| 食べる煮干し1人前 | 10 | 30 | 6.5 | 0.6 | 0 |

玄米か白米どちらかを選んで、下表の組み合わせで合計が1500kcal程度になります。とてもシンプルなメニューになります。玄米を主軸に味噌汁、納豆、焼き魚、海苔、梅干しなどがメニューの一つとして想定できます。

| ご飯(玄米)茶椀3杯 | 819 kcal |

| ご飯(白米)茶碗3杯 | 843 kcal |

| 味噌汁3杯 | 132 kcal |

| 鮭の塩焼き2切れ | 274 kcal |

| 納豆3パック | 258 kcal |

玄米は、消化に負荷がかかるため、現代の子どもやお年寄りには、玄米をそのまま食べてもらうのには向きません。ただ、玄米3分づきであれば、胃に優しく、栄養素もそれほど落ちません。また、農薬が使われている玄米の場合は、もみ殻や果皮を除く必要があります。除いたものが3分づきになります。

以上のことから、玄米は3分づきを推奨します。

食糧難をきっかけに食の見直し

食糧難になって、今の食生活よりも食を制限することになると、ちょっと苦しいイメージが湧いてきます。ただ、現代は飽食、栄養過多ともいわれます。食事はファーストフードやコンビニで手軽に調達できます。その反面、栄養が偏ったものばかり食べる食生活に陥りがちです。揚げ物や肉類から摂る脂質は過度になりがちで、成人病などの原因にもなります。

この食糧難対策をきっかけに、「食」というものを見直すきっかけにしてみるのもいいかもしれません。昔は「成人病」という病気はなかったようです。

では、昔の人たちは、どのようなものを食べていたのでしょうか。

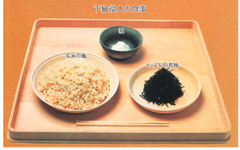

◆奈良時代

玄米とヒジキと塩。見た目は何とも質素な食事ですが、栄養価を見てみると、栄養豊富ではないでしょうか。取りあえず、これだけ食べられれば死ぬことはないようです。玄米は完全食ともいわれますし、ヒジキはミネラルが豊富な海藻類で、食塩(人工ではない天然のもの)と摂取すれば、栄養価はかなり高いのではないでしょうか。

◆江戸時代

昔の人は、今よりもパワーはものすごくあったようです。米俵を担ぐ3俵ほど担ぐ女性の写真が残っていますし、飛脚は1日で150キロ(フルマラソン3回分以上)を走ったといいます。現代人では想像もできません。当時の人は、いったい何を食べていたのでしょうか。

【一汁一菜】

江戸時代は長らく1日2食の一汁一菜の食生活が続いてきました。玄米、味噌汁、漬物。江戸後期になり、3食取るようになりました。3食といっても従来と特に変わることはなく、玄米、味噌汁、漬物、おかずが1~2品程度です。何か特別なものを食していたわけではないようです。

当時、飛脚の体力に注目した外国の医者が、西洋の肉類の食と、従来の飛脚の食との違いを調べようとしました。一人には肉類をメインにした食を、もう一人にはいつもの食(玄米や麦飯、漬物など)を食べてもらい、毎日走ってもらいました。すると、3日目には肉類をメインにした人が、疲労が蓄積して走れなくなりました。そこで、従来のいつもの食に戻すと再び走れるようになったそうです。

ただ、江戸地域では、玄米を白米にして食べる風習が広がりました。地方の人が江戸にしばらく滞在すると具合が悪くなり、地元に戻ると元気になる「江戸わずらい」という病が起きるようになりました。地元に戻って、普段食べている玄米を食べれば、そういう症状はすぐに治ったといいます。「江戸わずらい」は、玄米から栄養分を削いでしまった白米をメインに食するがために起きたようです。栄養の偏りによる病は当時からありました。

【玄米】

玄米は完全食といわれ、炭水化物、タンパク質、脂質、微量の栄養素をバランスよく含んでいます。現代の栄養学では必要な栄養を得るためには、1日30品目食べるべきといわれていますが、多くの栄養素を削いだ白米で食べると、それ位の栄養の補助が必要ということでもあります。玄米であれば、玄米自体に多くの栄養素を含んでいるので、少ない品数でも十分なことが伺えます。

現代は白米が主流なので、いつでも「江戸わずらい」の状態が潜在しているといえるでしょう。「一汁一菜」も玄米だから可能なことで、白米での「一汁一菜」は栄養に偏りが出てくると考えられます。

なお、米の収穫量が少ない地域では、「かて飯」を食したようです。「かて飯」は貧しい食事として伝わっていますが、米の代わりに使われたキビ、アワ、ヒエなどの雑穀類は、米並みの栄養価があり、また、糧としてイモなど加えたご飯は、むしろ栄養の豊富な食事と考えられます。(当時は雑穀類を食べられる量が少なかったのでしょう)これに魚、味噌汁、漬物、野菜で素晴らしい食卓になると考えられます。ちなみに現在はキビ、アワ、ヒエなどの方が米より高価になっています。

【タンパク質】

江戸時代の人々は、パワフルなベジタリアンと表現できるかもしれません。日本には、古くから肉食を推奨しない歴史もあったようで、基本的に肉や卵をあまり摂りませんでした。代わりに他の物、特に大豆から摂取していました。

大豆は、味噌、醤油、納豆、豆腐、煮豆とさまざまな物の原料となり、日本にはなじみの深い作物です。大豆に含まれるタンパク質は、牛肉と同量といいます。加えて大豆は、悪玉コレステロールがありません。つまり、身体が酸化しにくい⇒老化しにくいともいえます。タンパク質は「熱」や「酸化ストレス」によって簡単に変性し、生ゴミのように体内に蓄積していくようですので、摂取するタンパク質の「質」にも気をつけたいものです。

【参考1】

- 食事から摂るタンパク質量 1日70g

- 再利用されるタンパク質量 1日200g

- タンパク質の排せつ量 1日70g

『タンパク質⇔アミノ酸(再利用)』 体内循環する量の方が多い。

⇒『オートファジー=再利用』(体内で合成⇔分解を繰り返す)

【参考2】

- 必要とされるタンパク質量

1日当たり最低50g摂取することが目安 - 必要な脂質

α-リノレン酸(亜麻仁油、エゴマ油、大豆油)

リノール酸(大豆やゴマ、玄米を食べるだけでよい。食品から摂るのが理想)

粗食の基本 まごわやさしい

日本に古くから伝わる食は、現代では「粗食」という名称になって受け継がれています。粗食というと粗末な食事というイメージが湧きますが、そういう意味はなく、必要なものを必要なだけ適度に取り入れる食事のことを指します。腹八分目を心がけ、お米(白米よりは玄米、雑穀)をしっかり食べ、タンパク質を大豆(豆腐、納豆)や魚から取り入れる日本の昔からの食事です。

「まごわやさしい」の食材を食事に取り入れることが粗食の基本になります。インスタント食品の味でないと物足りないと感じる方は、「まごわやさしい」の料理を食べた後に、そういったものを食べるのも一法かと思います。飛脚の話でも触れたように、西洋(肉類)よりは和食(粗食。米、麦、雑穀、漬物、魚、大豆)での食事の方がパワーが得られるというのは、興味深いお話です。食料危機をきっかけに改めて食、「まごわやさしい」を振り返るのもよいかもしれません。

下表では、そういった食材を記すとともに、食糧難の長期保存ができる観点もまとめました。意外に長期保存が可能な食材が多いです。

ま(豆類)、や(野菜)、い(芋)は、自家栽培が可能です。また、野菜は長期保存ができないものが多く、可能な範囲で自分で栽培できることが望ましいと考えられます。

| 種類 | 効能 | 食材 | 長期保存可能な食材 | |

| ま | 豆類 | 現代に不足しがちな植物性タンパク質が豊富 | 納豆(発酵食品)、豆腐など | 大豆、あずき、黒豆、高野豆腐、味噌(発酵食品、醤油) |

| ご | ごま(ナッツ類含む) | タンパク質・脂質・ミネラルがたっぷり含まれた食品。種実類はビタミンEをたっぷり含む | 栗、銀杏など | ごま(黒ごま)、梅干し、アーモンド、ピーナツ、くるみ、松の実 |

| わ | わかめ(海藻類) | 海藻類はカルシウムなどのミネラルが豊富で、繊維質も含む | わかめ、昆布、もずく | 乾燥わかめ、乾燥昆布、海苔 |

| や | 野菜 | ビタミンとミネラル。緑黄色野菜をバランス良く。旬のものを摂取することも大事 | 大根、かぼちゃ、人参、白菜、ほうれん草、トマト、キャベツ、ピーマン、もやしなど | 玉ねぎ。他に茹でて冷凍保存できるものはある |

| さ | 魚 | 青魚はDHAやEPA・タウリンが豊富 | あじ、いわし、鮭、鯖、まぐろ、たこ、えび、貝類など | かつお節、煮干し、するめ、サバ缶など缶詰類 |

| し | しいたけ(キノコ類) | 食物繊維・ビタミン・ミネラルが豊富 | しいたけ、まいたけ、シメジ、エリンギ、なめこ | 干しシイタケ |

| い | イモ類 | 食物繊維と炭水化物を多く含み、糖質やビタミンCが豊富 | じゃがいも、さつまいも、里芋、山芋など | 風通しをよくして保存 |

現代の食卓 おかあさんやすめ

現代の食は、下表の「おかあさんやすめ」に類する西洋風の食が主流になっています。

これらの食はさらに、レトルトやインスタント化の商品が出され、栄養価は下がってきています。

| 項目 | メニュー | 主な食材 |

| お | オムライス | 卵、白米 |

| か | カレーライス | 肉、白米、野菜 |

| あ | アイスクリーム | 乳、砂糖 |

| さん | サンドイッチ | 小麦、卵、野菜、肉類 |

| や | 焼きそば | 小麦、肉類 |

| す | スパゲティ | 小麦、肉類 |

| め | 目玉焼き・麺類 | 卵、小麦 |

また、これらはほとんど噛まないで食べることができ、かつ高カロリーです。

摂取できる栄養素も偏りがちです。

健康を意識するには「まごわやさしい」はとても良いし、たまには「おかあさんやすめ」も日々の作り手としては楽なので、ありがたいメニューでもあります。(まさにお母さん休む。笑)カレーやオムライスも、サラダに胡麻をかけ、海藻サラダにして添える、野菜スープを添えるなど「まごわやさしい」を意識して摂っていくなど、栄養バランスに留意して食していきましょう。

なお、メインに使われる小麦、肉類、卵は戦後急速に需要を伸ばした食材で、輸入に頼る食材でもあります。(家畜の飼料を含む)これは、食料自給率にも関わってきます。

一方で、食べられずに廃棄される食材も多いようです。自給率が低い割に廃棄される食材が多い日本。

本記事に書ききれなかったことはまだまだあります。以下のリンク先のPDFは、本記事のテーマについて、メンバーが調べた際の内容を取りまとめたものです。さまざまなサイトさまを参考にさせていただきました。ありがとうございました。

こちらに記事の資料PDFをリンクさせていただきます。

最後に、今回の記事は、食の見直しにまで話が及びましたが、本題は食料の備蓄になります。

これから食糧危機に関するニュースが流れるようになりましたら、ぜひ、ご参考にしてください。

【ヘンコとガンコ】覚醒Project